|

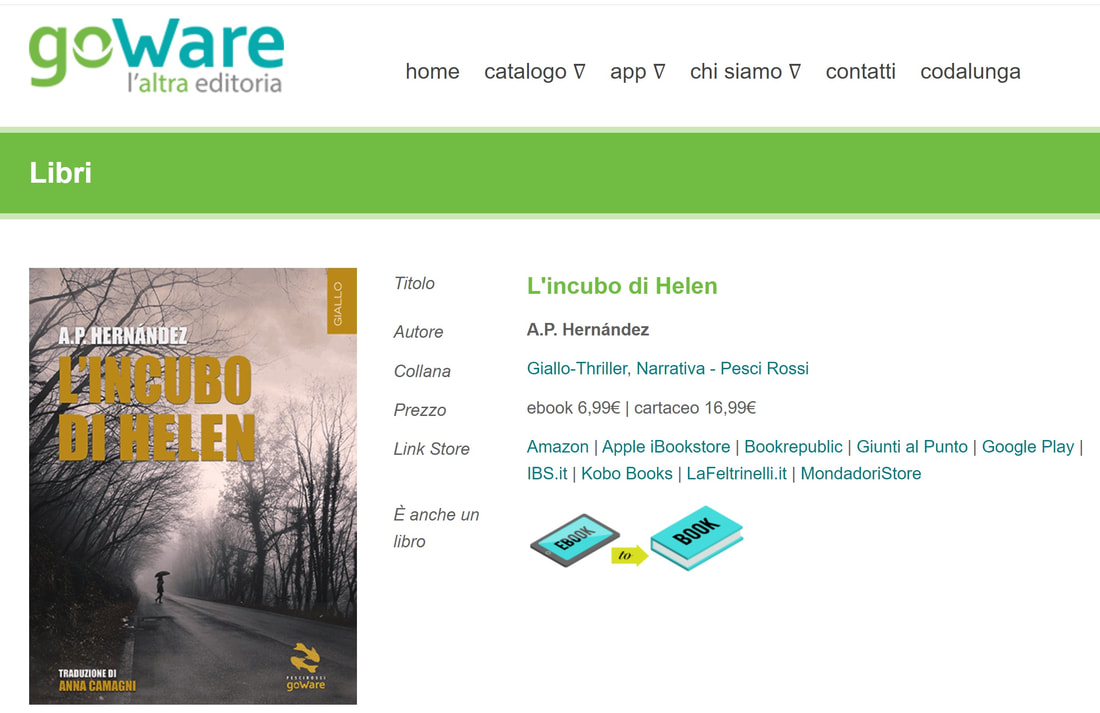

Título: La pesadilla de Helen

Páginas: 294 pgs. Tapa blanda Edad recomendada: a partir de 16 años Editorial: CreateSpace Sinopsis: “Helen mira a su alrededor y descubre una habitación vacía, sucia y hace tiempo olvidada. Pequeños arácnidos habían hecho de aquél su lugar de residencia, razón por la que, desde la comodidad ofrecida por sus telarañas, observan a la joven con manifiesto interés. Helen, inquieta, se remueve en la creciente penumbra y es entonces cuando se percata de que no está sola…” Con el asesinato de Aaron Fellon Smith, el portero del Bar Kobla, el Inspector Moore y su joven compañero policía, Eddie, se ven envueltos en una investigación repleta de sorpresas en la que un pasado sepultado en el olvido se abre camino de forma inexorable. |

La pesadilla de Helen es un libro recomendado para jóvenes y adultos.

Una novela juvenil de lectura agradable y amena donde la intriga y el suspense conviven a lo largo de todas sus páginas.

TRADUCCIÓN AL ITALIANO PUBLICADA POR LA EDITORIAL FLORENTINA GOWARE

PREFACIO

El niño bajó del vehículo.

Un rápido vistazo a su alrededor bastó para causarle una completa desorientación. ¿Dónde estaba? ¿Por qué sus padres lo habían llevado allí sin darle ninguna explicación?

-Papá –dijo el pequeño con un hilo de voz-. ¿Qué es esto?

El hombre intercambió una mirada con su esposa y sus ojos se humedecieron súbitamente. Sabía que no debía llorar, era ahora cuando tenía que mostrarse fuerte, convencido de que aquello era lo mejor para su hijo. Si su mujer lo veía dudar, un simple pestañeo fuera de lo habitual, cogería al pequeño, lo metería al coche y regresarían a casa, donde fingirían que todo marchaba estupendamente. Ya llevaban bastante tiempo fingiendo. Demasiado, para ser sinceros. Por eso el hombre reprimió las lágrimas que se arracimaban tras sus ojos y fingió una seguridad de la que carecía.

-No te preocupes –le dijo-. No tengas miedo. Nadie va a hacerte nada malo.

La madre contemplaba la escena desde un discreto segundo plano. Sus hermosos ojos azulados quedaban ocultos tras unas gafas de sol. Aquella mañana de otoño vestía un ligero vestido de flores estampadas con unos zapatos de tacón negro azabache. De su hombro colgaba un diminuto bolso de cierre imantado.

De repente, una ráfaga de aire se levantó, hinchiéndole el vestido como la vela de un bergantín. La mujer desvió la vista para mirar a su hijo. ¿Sería aquella la última vez que lo vería? Pensó que no, por supuesto que no. Podría ir a visitarlo cada vez que lo deseara. El Dr. Scott se lo dijo en infinidad de ocasiones. Pero una parte de ella, una que no creía en palabras ni hipocresía, sabía que no sería así. Esa parte tenía la plena certeza de que aquello no era un “hasta luego”, sino un “hasta siempre”, el adiós más doloroso de su vida. La mujer no pudo contener las lágrimas y se las enjugó con un pañuelo de tela que asía con la mano.

-Por favor, ¡contrólate! –pensó, recuperando la compostura-. Ahora no…

Ella y su marido lo habían hablado la noche anterior. No podían permitir que su pequeño los viera llorar. No en ese momento. La mujer se irguió y miró al frente, suplicando que aquello acabara cuanto antes.

La fuerte corriente de aire cambió de dirección y se deslizó por la ladera del bosque. Las copas de los árboles danzaron al unísono.

-Hijo, escúchame con atención. -El hombre se arrodilló junto al niño y le dio un beso en la frente. Su piel estaba fría y sudorosa-. A mamá y a mí no nos resulta sencillo…

-¿Qué no es sencillo? –preguntó el niño.

-…pero has de saber que te queremos. –El hombre prosiguió, haciendo oídos sordos. Tenía que poner fin a la escena ya. No deseaba hacerlo más doloroso de lo que era-. A menudo, los papás han de tomar decisiones difíciles y quie...

-¡Mamá! –gritó el pequeño, viendo su reflejo en el cristal ennegrecido de sus gafas-. ¿Qué está pasando? ¡Mamá!

-¡Escúchame atentamente! –exclamó el hombre, endureciendo el tono de su voz.

-¿Por qué no me contestas, mamá? –insistió.

El hombre, enfurecido, cogió a su hijo por los hombros y lo zarandeó con violencia.

-¡Maldita sea! –rugió-. ¿Quieres prestarme un poco de atención?

El chico apartó la vista de la estatua de su madre y miró la enorme cabeza de su padre. Estaba irritado.

-Quiero que guardes esto, ¿vale? –continuó, sacándose una caja del bolsillo de su chaqueta. Era rectangular, de madera de pino. Grabado en su superficie había un corazón y dentro de él, las palabras Por siempre. Con manos temblorosas se la dio-. Esconde esto… No se lo enseñes a nadie, pase lo que pase…¡A nadie! ¿Entendido?

El niño no contestó, sino que permaneció inmóvil. Aquello no podía estar sucediendo. En cualquier momento sonaría el despertador y se encontraría en su cama. Sería sábado y pasaría todo el día jugando a la videoconsola. Cuando el reloj marcara las dos y las campanadas hicieran su trabajo, su madre lo llamaría para comer:

-Hijo, la comida está lista –diría.

Él pulsaría el botón PAUSE e iría corriendo antes de que se enfriara. Sí. Estaba claro que eso no era real. Tan sólo un sueño. La pesadilla más extraña que había tenido.

-¡He hecho una pregunta!

-Sí, papá –dijo al fin-. Lo entiendo.

Una lágrima resbaló por su mejilla. Después de todo, puede que aquello no fuera un sueño…

El hombre se puso en pie, volvió a besar a su hijo e hizo un gesto con la mano al señor que aguardaba en las escaleras. El interpelado asintió con la cabeza y bajó los escalones.

-Muy bien –dijo a la pareja, depositando una mano sobre el hombro del niño-. Como ya hablamos por teléfono, no tienen de qué preocuparse. Nuestro centro cuenta con los medios más avanzados. Su hijo estará entre los mejores profesionales.

El padre abrió la puerta del coche y le dio unos golpecitos a su mujer, animándola a subir.

-Vámonos, cariño –susurró-. Hemos hecho lo correcto… No teníamos otra opción.

Ella arrastró los pies sin demasiada convicción, absorta en sus cáusticos soliloquios. Cuando entró, el hombre cerró la puerta y se dirigió al señor de la bata blanca.

-Tenga, esto es para usted –le dijo-. Procure que a mi hijo no le falte nada.

Del bolsillo de su vaquero extrajo un sobre amarillento.

-¡Descuide! –aseguró, cogiéndolo con un gesto rápido. Sus dedos se deslizaron por los billetes que había en el interior, codiciosos, con la agilidad de un banquero-. Me encargaré personalmente de que se encuentre como en casa.

El señor de la bata blanca atrajo al chico hacia sí con un gesto que a un tiempo inspiraba confianza pero también un profundo temor.

Tras mirar por última vez a su hijo, el hombre subió al coche.

Poco después, el vehículo desapareció.

Un rápido vistazo a su alrededor bastó para causarle una completa desorientación. ¿Dónde estaba? ¿Por qué sus padres lo habían llevado allí sin darle ninguna explicación?

-Papá –dijo el pequeño con un hilo de voz-. ¿Qué es esto?

El hombre intercambió una mirada con su esposa y sus ojos se humedecieron súbitamente. Sabía que no debía llorar, era ahora cuando tenía que mostrarse fuerte, convencido de que aquello era lo mejor para su hijo. Si su mujer lo veía dudar, un simple pestañeo fuera de lo habitual, cogería al pequeño, lo metería al coche y regresarían a casa, donde fingirían que todo marchaba estupendamente. Ya llevaban bastante tiempo fingiendo. Demasiado, para ser sinceros. Por eso el hombre reprimió las lágrimas que se arracimaban tras sus ojos y fingió una seguridad de la que carecía.

-No te preocupes –le dijo-. No tengas miedo. Nadie va a hacerte nada malo.

La madre contemplaba la escena desde un discreto segundo plano. Sus hermosos ojos azulados quedaban ocultos tras unas gafas de sol. Aquella mañana de otoño vestía un ligero vestido de flores estampadas con unos zapatos de tacón negro azabache. De su hombro colgaba un diminuto bolso de cierre imantado.

De repente, una ráfaga de aire se levantó, hinchiéndole el vestido como la vela de un bergantín. La mujer desvió la vista para mirar a su hijo. ¿Sería aquella la última vez que lo vería? Pensó que no, por supuesto que no. Podría ir a visitarlo cada vez que lo deseara. El Dr. Scott se lo dijo en infinidad de ocasiones. Pero una parte de ella, una que no creía en palabras ni hipocresía, sabía que no sería así. Esa parte tenía la plena certeza de que aquello no era un “hasta luego”, sino un “hasta siempre”, el adiós más doloroso de su vida. La mujer no pudo contener las lágrimas y se las enjugó con un pañuelo de tela que asía con la mano.

-Por favor, ¡contrólate! –pensó, recuperando la compostura-. Ahora no…

Ella y su marido lo habían hablado la noche anterior. No podían permitir que su pequeño los viera llorar. No en ese momento. La mujer se irguió y miró al frente, suplicando que aquello acabara cuanto antes.

La fuerte corriente de aire cambió de dirección y se deslizó por la ladera del bosque. Las copas de los árboles danzaron al unísono.

-Hijo, escúchame con atención. -El hombre se arrodilló junto al niño y le dio un beso en la frente. Su piel estaba fría y sudorosa-. A mamá y a mí no nos resulta sencillo…

-¿Qué no es sencillo? –preguntó el niño.

-…pero has de saber que te queremos. –El hombre prosiguió, haciendo oídos sordos. Tenía que poner fin a la escena ya. No deseaba hacerlo más doloroso de lo que era-. A menudo, los papás han de tomar decisiones difíciles y quie...

-¡Mamá! –gritó el pequeño, viendo su reflejo en el cristal ennegrecido de sus gafas-. ¿Qué está pasando? ¡Mamá!

-¡Escúchame atentamente! –exclamó el hombre, endureciendo el tono de su voz.

-¿Por qué no me contestas, mamá? –insistió.

El hombre, enfurecido, cogió a su hijo por los hombros y lo zarandeó con violencia.

-¡Maldita sea! –rugió-. ¿Quieres prestarme un poco de atención?

El chico apartó la vista de la estatua de su madre y miró la enorme cabeza de su padre. Estaba irritado.

-Quiero que guardes esto, ¿vale? –continuó, sacándose una caja del bolsillo de su chaqueta. Era rectangular, de madera de pino. Grabado en su superficie había un corazón y dentro de él, las palabras Por siempre. Con manos temblorosas se la dio-. Esconde esto… No se lo enseñes a nadie, pase lo que pase…¡A nadie! ¿Entendido?

El niño no contestó, sino que permaneció inmóvil. Aquello no podía estar sucediendo. En cualquier momento sonaría el despertador y se encontraría en su cama. Sería sábado y pasaría todo el día jugando a la videoconsola. Cuando el reloj marcara las dos y las campanadas hicieran su trabajo, su madre lo llamaría para comer:

-Hijo, la comida está lista –diría.

Él pulsaría el botón PAUSE e iría corriendo antes de que se enfriara. Sí. Estaba claro que eso no era real. Tan sólo un sueño. La pesadilla más extraña que había tenido.

-¡He hecho una pregunta!

-Sí, papá –dijo al fin-. Lo entiendo.

Una lágrima resbaló por su mejilla. Después de todo, puede que aquello no fuera un sueño…

El hombre se puso en pie, volvió a besar a su hijo e hizo un gesto con la mano al señor que aguardaba en las escaleras. El interpelado asintió con la cabeza y bajó los escalones.

-Muy bien –dijo a la pareja, depositando una mano sobre el hombro del niño-. Como ya hablamos por teléfono, no tienen de qué preocuparse. Nuestro centro cuenta con los medios más avanzados. Su hijo estará entre los mejores profesionales.

El padre abrió la puerta del coche y le dio unos golpecitos a su mujer, animándola a subir.

-Vámonos, cariño –susurró-. Hemos hecho lo correcto… No teníamos otra opción.

Ella arrastró los pies sin demasiada convicción, absorta en sus cáusticos soliloquios. Cuando entró, el hombre cerró la puerta y se dirigió al señor de la bata blanca.

-Tenga, esto es para usted –le dijo-. Procure que a mi hijo no le falte nada.

Del bolsillo de su vaquero extrajo un sobre amarillento.

-¡Descuide! –aseguró, cogiéndolo con un gesto rápido. Sus dedos se deslizaron por los billetes que había en el interior, codiciosos, con la agilidad de un banquero-. Me encargaré personalmente de que se encuentre como en casa.

El señor de la bata blanca atrajo al chico hacia sí con un gesto que a un tiempo inspiraba confianza pero también un profundo temor.

Tras mirar por última vez a su hijo, el hombre subió al coche.

Poco después, el vehículo desapareció.

PRIMERA PARTE

-1-

-1-

-¡Ni se te ocurra levantarme la voz! –le advirtió Rose a su hija.

Helen, que no pensaba rendirse tan fácilmente, la miró con sarcasmo y esbozó una sonrisa desafiante. Luego, para dejar clara su postura, se cruzó de brazos.

-Yo hago lo que me da la gana –aseguró-. No eres quién para darme órdenes.

Llevaban más de diez minutos discutiendo y Rose estaba exasperada. Siempre había sido una mujer paciente, pero su hija de quince años podía llegar a ser de lo más insolente.

-Soy tu madre, ¿te enteras? Y créeme cuando te digo que sé lo que te conviene.

-¿Qué sabrás tú? –le espetó-. Eres una vieja amargada.

Rose no salía de su asombro.

-¿Qué me has llamado?

-Ya me has oído. –Helen se acercó a su madre hasta que apenas unos centímetros las separaron-. ¡Eres una vieja amargada!

-Retira eso ahora mismo.

-No me da la gana.

-Retíralo –insistió.

-¡Jamás!

Hacía un par de años desde que Rose y Carl, su exmarido, se divorciaron. No fue nada sencillo romper con él pues, al fin y al cabo, tras ellos había más de 20 años de matrimonio. Así que Rose, reacia a la separación, le había dado a Carl todas las oportunidades que un hombre puede necesitar para enmendarse. Pero fue en vano. Los años no lo hicieron cambiar.

Era en momentos como aquel cuando deseaba tener a un hombre a su lado. Una figura paterna que acallara los gritos de su hija adolescente.

-¿Sabes qué te digo? –En su voz ya no había rabia, sino tristeza-. Que estoy harta.

-¿Harta de qué? –la desafió Helen.

-De continuar esta conversación. Vete ahora mismo a tu habitación. Esta noche te quedas sin cenar.

Helen conocía a su vieja lo suficientemente bien como para saber cuándo hablaba en serio. Cansada de enfrentamientos, Helen dio media vuelta y se encaminó a las escaleras. Subió a la planta superior pisando cada peldaño ruidosamente y, una vez llegó a su cuarto, cerró la puerta tras sí con un enorme golpe.

Rose se dejó caer en el sofá y respiró hondo. El corazón le latía con fuerza y las manos le temblaban. ¿Por qué se comportaba su hija de aquel modo? ¿Por qué había cambiado tanto en los últimos meses? ¿Acaso era una mala madre?

Rose echó mano a su bolso, que descansaba en una mesita de cristal redonda, y extrajo de su interior un paquete de cigarrillos y un mechero. Se llevó uno a la comisura de sus labios y lo encendió. Absorbió una gran calada y, por un instante, logró evadirse del mundo y dejar la mente en blanco.

-Esto está mejor –pensó-. Mucho mejor…

Inhaló tres caladas más y la ansiedad remitió. Rose retorció lo que quedaba del cigarrillo en el cenicero. Se fijó en los contornos sinuosos de los últimos retazos de humo, como bailarines a punto de terminar la función.

Al cerrar la puerta de su habitación, Helen se tumbó en su cama.

Sin nada mejor en lo que centrar su atención, clavó los ojos en el póster de Kevin Stahl. Era el chico de moda entre las adolescentes y, cualquier chica que se preciara, tenía al menos una foto suya.

En el póster, Kevin iba algo ligero de ropa y clavaba sus penetrantes ojos verdes en la cámara. Además, sus labios se contraían en una sensual sonrisa.

Helen fantaseó un poco, imaginándose en los brazos de aquel hombre, acurrucando su cabecita en sus musculosos abdominales.

¿Por qué su madre se empeñaba en hacerle la vida imposible? ¿Por qué nunca se cansaba de contradecirla?

Ella llevaba fumando más de treinta años y ahora tenía la desfachatez de recriminarle a ella porque se había fumado un cigarrillo. ¿Cómo podía tener tanta cara? Lo que ella hiciera no era asunto suyo.

Tenía ya 15 años y su madre la seguía tratando como si fuera un cría. Eso le hacía perder los estribos.

Enfurecida, se levantó de la cama y se dirigió al radiocasete que había junto al póster. Lo conectó y depositó en la bandeja un CD de música pop.

Se tranquilizó al escuchar las guitarras eléctricas y la voz ronca del cantante. Helen miró el reloj que había sobre su armario y comprobó con asombro que ya eran más de las doce de la noche. Se desnudó y se enfundó en su cálido pijama. El pijama era demasiado infantil para ella, pensó, pero extremadamente cómodo. En los pantalones había dibujos de gatitos que jugaban con ovillos de lana.

Intentando hacer caso omiso al rugido de sus tripas, que reclamaban con insistencia algo para comer, se tumbó en su cama y cerró los ojos.

-Mañana será un día muy largo –pensó.

Lo último que Helen escuchó antes de rendirse al sueño fue la voz quebrada del cantante de pop, que decía:

-Yo hago lo que quiero. Sí, sí. Me voy a divertir. Sí, sí…

Helen, que no pensaba rendirse tan fácilmente, la miró con sarcasmo y esbozó una sonrisa desafiante. Luego, para dejar clara su postura, se cruzó de brazos.

-Yo hago lo que me da la gana –aseguró-. No eres quién para darme órdenes.

Llevaban más de diez minutos discutiendo y Rose estaba exasperada. Siempre había sido una mujer paciente, pero su hija de quince años podía llegar a ser de lo más insolente.

-Soy tu madre, ¿te enteras? Y créeme cuando te digo que sé lo que te conviene.

-¿Qué sabrás tú? –le espetó-. Eres una vieja amargada.

Rose no salía de su asombro.

-¿Qué me has llamado?

-Ya me has oído. –Helen se acercó a su madre hasta que apenas unos centímetros las separaron-. ¡Eres una vieja amargada!

-Retira eso ahora mismo.

-No me da la gana.

-Retíralo –insistió.

-¡Jamás!

Hacía un par de años desde que Rose y Carl, su exmarido, se divorciaron. No fue nada sencillo romper con él pues, al fin y al cabo, tras ellos había más de 20 años de matrimonio. Así que Rose, reacia a la separación, le había dado a Carl todas las oportunidades que un hombre puede necesitar para enmendarse. Pero fue en vano. Los años no lo hicieron cambiar.

Era en momentos como aquel cuando deseaba tener a un hombre a su lado. Una figura paterna que acallara los gritos de su hija adolescente.

-¿Sabes qué te digo? –En su voz ya no había rabia, sino tristeza-. Que estoy harta.

-¿Harta de qué? –la desafió Helen.

-De continuar esta conversación. Vete ahora mismo a tu habitación. Esta noche te quedas sin cenar.

Helen conocía a su vieja lo suficientemente bien como para saber cuándo hablaba en serio. Cansada de enfrentamientos, Helen dio media vuelta y se encaminó a las escaleras. Subió a la planta superior pisando cada peldaño ruidosamente y, una vez llegó a su cuarto, cerró la puerta tras sí con un enorme golpe.

Rose se dejó caer en el sofá y respiró hondo. El corazón le latía con fuerza y las manos le temblaban. ¿Por qué se comportaba su hija de aquel modo? ¿Por qué había cambiado tanto en los últimos meses? ¿Acaso era una mala madre?

Rose echó mano a su bolso, que descansaba en una mesita de cristal redonda, y extrajo de su interior un paquete de cigarrillos y un mechero. Se llevó uno a la comisura de sus labios y lo encendió. Absorbió una gran calada y, por un instante, logró evadirse del mundo y dejar la mente en blanco.

-Esto está mejor –pensó-. Mucho mejor…

Inhaló tres caladas más y la ansiedad remitió. Rose retorció lo que quedaba del cigarrillo en el cenicero. Se fijó en los contornos sinuosos de los últimos retazos de humo, como bailarines a punto de terminar la función.

Al cerrar la puerta de su habitación, Helen se tumbó en su cama.

Sin nada mejor en lo que centrar su atención, clavó los ojos en el póster de Kevin Stahl. Era el chico de moda entre las adolescentes y, cualquier chica que se preciara, tenía al menos una foto suya.

En el póster, Kevin iba algo ligero de ropa y clavaba sus penetrantes ojos verdes en la cámara. Además, sus labios se contraían en una sensual sonrisa.

Helen fantaseó un poco, imaginándose en los brazos de aquel hombre, acurrucando su cabecita en sus musculosos abdominales.

¿Por qué su madre se empeñaba en hacerle la vida imposible? ¿Por qué nunca se cansaba de contradecirla?

Ella llevaba fumando más de treinta años y ahora tenía la desfachatez de recriminarle a ella porque se había fumado un cigarrillo. ¿Cómo podía tener tanta cara? Lo que ella hiciera no era asunto suyo.

Tenía ya 15 años y su madre la seguía tratando como si fuera un cría. Eso le hacía perder los estribos.

Enfurecida, se levantó de la cama y se dirigió al radiocasete que había junto al póster. Lo conectó y depositó en la bandeja un CD de música pop.

Se tranquilizó al escuchar las guitarras eléctricas y la voz ronca del cantante. Helen miró el reloj que había sobre su armario y comprobó con asombro que ya eran más de las doce de la noche. Se desnudó y se enfundó en su cálido pijama. El pijama era demasiado infantil para ella, pensó, pero extremadamente cómodo. En los pantalones había dibujos de gatitos que jugaban con ovillos de lana.

Intentando hacer caso omiso al rugido de sus tripas, que reclamaban con insistencia algo para comer, se tumbó en su cama y cerró los ojos.

-Mañana será un día muy largo –pensó.

Lo último que Helen escuchó antes de rendirse al sueño fue la voz quebrada del cantante de pop, que decía:

-Yo hago lo que quiero. Sí, sí. Me voy a divertir. Sí, sí…

-2-

Craig, como todas las mañanas, esperaba a Helen para ir al instituto.

El trayecto apenas alcanzaba los 300 metros de distancia, pero no pensaba desaprovechar la única oportunidad que tenía de hablar con ella. Desgraciadamente, aunque iban al mismo curso, pertenecían a clases distintas. Craig estaba locamente enamorado de esa chica y el mero hecho de caminar a su lado era una bendición.

Aquella mañana hacía frío y Craig se cubría el cuello con una bufanda granate que su abuela le había regalado por navidad. Los inviernos en Worte siempre eran fríos y, afortunadamente, lo peor ya había pasado. Aún así, los últimos vestigios de nieve se acumulaban sobre los tejados de las casas, reacios a desaparecer. Craig se apretó la cálida bufanda de lana, impidiendo que el viento se filtrara a través de ella. Tuvo que hacer un gran esfuerzo por contenerse y evitar que los dientes comenzaran a castañearle. Helen podría salir en cualquier momento y no quería que lo viera tiritar como a un niño.

-Por favor, ¿cuánto más va a tardar? –pensó, tensando todos los músculos de su cuerpo-. Me voy a congelar.

Las heladas ráfagas de aire lo azotaron con más fuerza, atravesándole la ropa.

Justo en el momento en que Craig se disponía a dar media vuelta e ir solo al instituto, la puerta de la casa de Helen se abrió y ella apareció.

Llevaba la cartera colgada al hombro derecho –como marcaba la moda- y los cabellos le ondeaban como una bandera de cobre.

-Buenos días, Helen –la saludó.

Estaba tan impaciente por hablar con ella que las palabras se le apelotonaron, haciéndolas casi ininteligibles.

Helen echó a caminar sin despegar los labios. Al pasar a su lado, le arrojó una mirada llena de desdén.

-Hoy hace una mañana muy fría, ¿no crees?

Helen suspiró e hizo un gesto de negación con la cabeza. Sin dignarse a responderle, continuó andando. Eso era precisamente lo que tanto le gustaba a Craig: su suficiencia. Mientras el resto de las chicas trataban de mostrarse simpáticas, a Helen parecía no importarle nada. Era como si irradiara alguna especie de fuerza invisible, algo que lo arrastraba y contra lo que no podía luchar.

-Helen, he estado pensando en algo que puede interesarte. –Craig metió su mano en su cartera y extrajo un papel meticulosamente doblado-. ¡Mira! –Craig depositó la hoja frente al rostro de la chica, pero ésta desvió la mirada-. Verás, el próximo fin de semana se inaugurará aquí, apenas a un par de manzanas de tu casa, el primer club de jóvenes lectores de Worte. ¿No es genial? Es una oportunidad fabulosa para compartir ideas e impresiones sobre…

-¿Por qué? –pensó Helen mientras aquel pesado continuaba hablando-. ¿Por qué tengo que aguantarlo todas las mañanas?

Helen había probado todos los métodos existentes para evadirse de aquel pelmazo, pero ninguno había funcionado.

Las primeras semanas se limitó a dialogar a través de monosílabos; las siguientes, mediante gruñidos y las últimas, ni tan siquiera lo miró. Pero a pesar de todo, ahí estaba. ¿Por qué continuaba insistiendo?

Era cierto que el camino hasta el instituto eran unos pocos minutos, pero no soportaba a aquel chico. Prefería caminar en silencio, escuchando el aullido del viento.

-… podremos conocer a jóvenes de nuestra edad con las mismas inquietudes literarias que nosotr…

Aquello era demasiado. Helen, sin contenerse más, se detuvo en seco y le clavó sus penetrantes ojos acastañados.

-Escúchame, niñato –le recriminó, llena de rabia-. Me tienes harta. ¿Sabes? ¡Harta! No quiero hablar contigo nunca más. ¿Te enteras? No quiero volver a verte en mi vida. ¡Piérdete!

Helen creyó adivinar en la mirada del joven un brillo de asombro y profunda tristeza.

-Pero es un club de lectura selecto –insistió, incapaz de comprender que no sintiera interés por semejante oportunidad.

-¡Me importa un carajo! –le gritó-. ¡Olvídame!

Tras deshacerse de Craig, Helen continuó caminando.

Tenía demasiadas cosas en la cabeza y todas ellas se superponían, creándole una monserga de estrés e incertidumbre.

Intentó calmarse y analizar aquello que la preocupaba.

Por una parte, hacía varios días que iba a clase con los ejercicios sin hacer. No es que eso le reportara ningún malestar, pero el profesor la había avisado de que, como siguiera así, hablaría con su madre para informarla.

Por otra parte, se negaba a tocar un libro. Tampoco es que esto le inquietara, pues había descubierto lo gratificante que era pasarse el día entero sin hacer nada. El problema estaba, una vez más, en la posible reprimenda de su madre.

Helen temía que Rose la castigara sin salir con sus amigos, que la encerrara en su habitación como a una princesa en un castillo.

A medida que se iba acercando al instituto, se apoderaba de ella una sensación extraña, distinta a cuanto antes había sentido. Helen sabía muy bien lo que era: necesitaba un cigarrillo.

Con gesto experimentado, ladeó su mochila hasta su pecho, abrió la cremallera y extrajo de su interior un paquete de tabaco. Cogió un cigarrillo, lo encendió y dio unas caladas.

Helen se sorprendió a sí misma, pues hacía apenas un par de semanas que fumaba. El primero que probó se lo ofreció Richard, uno de sus amigos. Recordó que, al inhalarlo, casi vomita del asco.

-¡Dios mío! –exclamó, tosiendo-. Es asqueroso.

Richard rió a más no poder mientras Helen se preguntaba qué era lo que le hacía tanta gracia.

-Ya te acostumbrarás –le dijo, dándole unas palmadas en la espalda.

Los siguientes que probó lo hizo por no quedar mal ante su grupo de colegas. Todos ellos eran fumadores y Helen no quería que le dieran de lado, pues eran los únicos amigos con los que contaba. Fumar se convirtió para ella en un modo de aceptación social, una forma de sentirse integrada dentro de su pandilla.

Por eso, ahora no podía sino sorprenderse a sí misma. ¡Estaba fumando por placer! ¿Cómo podía experimentar placer en algo que casi la hace vomitar?

-Ya te acostumbrarás –le había dicho Richard.

Sea como fuere, Helen decidió no continuar pensando en el asunto. Tenía cosas más importantes en las que centrar su atención.

De súbito, el instituto se alzó frente a ella como por arte de magia.

Helen tiró la colilla al suelo y la pisó con la punta de su deportivo derecho.

El profesor Erwin ya había comenzado su explicación.

-¿Sabe alguno de vosotros quién fue Cervantes? –Silencio-. Venga chicos, no seáis tímidos. ¿Quién fue Miguel de Cervantes Saavedra?

Tras unos segundos de tensión, Elton, el empollón de la clase, levantó la mano.

-Muy bien, Elton. Ilumínenos con su sabiduría.

La ironía en Erwin era algo habitual, no es que la utilizara para burlarse de sus alumnos, sino como un recurso para amenizar sus clases y hacerlas más divertidas.

Elton se llevó el dedo índice de su mano a la barbilla y se atusó su barba rala con gesto de sabiduría mística. Tras mucho meditar, dijo:

-Creo que ése era cojo… o algo así.

Erwin mostró su mejor sonrisa y se llevó una mano a la sien.

-¡Dios mío! –exclamó, sin dejar de sonreír-. ¡Dios mío!

Stanley, el segundo más empollón después de Elton, levantó la mano, deseoso de apuntarse otro tanto.

-Venga, Stanley. ¡Cuéntenos algo de Cervantes!

-Creo que nuestro compañero se está confundiendo. –A Erwin se le iluminó el rostro, ilusionado-. Cervantes no era cojo, sino bizco.

El profesor Erwin tuvo que hacer un esfuerzo sobrenatural para contenerse y no estallar en carcajadas ante sus alumnos. Aunque su ignorancia bien lo merecía, no era profesional en un docente.

-Mis queridos alumnos, todos estáis equivocados. –Los chicos intercambiaron miradas de asombro-. Miguel de Cervantes Saavedra no era cojo, ni bizco… y tampoco estéril. –Risas.

El profesor Erwin era un hombre de unos treinta años, tenía la dentadura perfecta, los ojos castaños e iba a trabajar pulcramente vestido. Aquella mañana llevaba una chaqueta marrón sin abrochar y un jersey de rombos púrpuras. En su muñeca izquierda asomaba un elegante reloj que le otorgaba cierto aire varonil.

A pesar de su edad y de que estaba casado, sus alumnas no podían dejar de interesarse por el señor Erwin. Era un hombre apuesto, culto, maduro y, por si fuera poco, se sabía todos los poemas de Shakespeare. En más de una ocasión Helen y sus amigas habían bromeado sobre cómo reaccionaría si alguna de ellas llegara a flirtear con él.

-Mis queridos alumnos –prosiguió-, Cervantes era manco, pues perdió gran parte de la movilidad del brazo izquierdo a consecuencia de un disparo. Sucedió en la batalla de Lepanto, razón por la que se lo conoce como “El Manco de Lepanto”.

-¡Eso, eso! –dijo Elton, chasqueando los dedos.

-Pero esto es insignificante. Lo que a vosotros os interesa es su producción literaria. Cervantes fue uno de los mejores novelistas, dramaturgos y poetas del mundo entero. Fue él quien escribió El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.

Justo en aquel momento, Helen entró en clase.

El profesor Erwin paró de hablar y en el aula reinó un silencio sobrecogedor. Todas las miradas recayeron sobre Helen, que contemplaba la situación, abochornada.

-¡Vaya, vaya! –la saludó Erwin, más que ufano-. Pero si es nuestra Bella Durmiente.

Junto a la puerta y sin atreverse a mover un solo músculo, Helen se ruborizó. Erwin podía ser muy atractivo, pero eso no le daba derecho a dejarla en ridículo delante de sus compañeros. Sin poder remediarlo, Helen sintió sus mejillas azorarse.

-Señorita Helen, ¿sabes por casualidad la hora que es?

Helen se limitó a negar con la cabeza, sin atreverse siquiera a mirarle a los ojos.

-Maldita sea –pensó-. ¿Por qué no me habré quedado en mi cama?

-Pues, creo que te gustaría saber que hace más de media hora que comenzó mi explicación. –Helen apretó los puños, conteniendo su rabia. Se había demorado más de la cuenta-. Haz el favor de sentarte en tu sitio. Cuando acabe la clase, quiero hablar contigo.

Por más que lo intentaba, Helen no podía prestar atención a Erwin. Le había hecho quedar como una estúpida ante sus compañeros, y lo peor de todo fue que ella no reaccionó. Podría haberse inventado cualquier excusa: que se había quedado dormida, que se había olvidado un libro y había tenido que volver a recogerlo, que se había caído por el camino y le dolía la pierna… ¡Cualquier cosa hubiera sido mejor que su silencio!

Por si fuera poco, el profesor Erwin pareció captar la ausencia de Helen y le lanzó una pregunta para asegurarse de su desinterés.

-Helen, como veo que estás muy atenta, ¿podrías decirnos cuándo falleció Cervantes? –Cuando terminó de formular la pregunta, le dedicó una sonrisa.

-¿El uno de Marzo? –Sus compañeros comenzaron a reír. Helen se sintió molesta por convertirse en el repentino foco de hilaridad del aula. ¿Por qué no la dejaban tranquila?

Cuando la clase acabó y todos sus compañeros se marcharon, Helen se dirigió a la mesa de Erwin. El profesor metía folios en un archivador negro y ordenaba sus libros amontonándolos en una perfecta pila.

-¿Sabes? Nunca comprenderé a los italianos –dijo, observando su torrecilla de libros-. Realmente tiene mérito hacer una torre doblada.

Como solía hacer la mayoría de veces, comenzó a reírse de su propio chiste. Helen no comprendió dónde estaba la gracia.

-Quería hablar conmigo –le dijo, deseando irse lo antes posible.

Erwin dejó a un lado sus documentos y la miró con sus hermosos ojos. Los fluorescentes del aula se reflejaron en sus pupilas, destellando como el reflejo de la luna en la mar. Por un momento, Helen pudo ver tras esos ojos y contempló el alma de un hombre sensible y culto.

-Tienes razón, quiero hablar contigo. La verdad es que quería hacerlo desde hacía varias semanas. –Erwin se sentó en su silla con un suspiro-. Helen, me tienes preocupado. No sé qué te está pasando.

-A mí no me pasa nada –se defendió.

Erwin contrajo sus labios en lo que parecía ser una sonrisa.

-Siempre has sido una buena estudiante, Helen, pero últimamente apenas atiendes en clase, llegas tarde, no haces las tareas… ¿Hay algo que quieras contarme?

-¡Pues claro que no! –le espetó con hostilidad. ¿Pero quién se creía que era? ¿Su padre? ¡Sus problemas no eran asunto de nadie y mucho menos de un estúpido profesor!

Erwin asintió, comprendiendo que la conversación había finalizado.

-Como tú quieras.

Helen se dio media vuelta y abandonó el aula...

El trayecto apenas alcanzaba los 300 metros de distancia, pero no pensaba desaprovechar la única oportunidad que tenía de hablar con ella. Desgraciadamente, aunque iban al mismo curso, pertenecían a clases distintas. Craig estaba locamente enamorado de esa chica y el mero hecho de caminar a su lado era una bendición.

Aquella mañana hacía frío y Craig se cubría el cuello con una bufanda granate que su abuela le había regalado por navidad. Los inviernos en Worte siempre eran fríos y, afortunadamente, lo peor ya había pasado. Aún así, los últimos vestigios de nieve se acumulaban sobre los tejados de las casas, reacios a desaparecer. Craig se apretó la cálida bufanda de lana, impidiendo que el viento se filtrara a través de ella. Tuvo que hacer un gran esfuerzo por contenerse y evitar que los dientes comenzaran a castañearle. Helen podría salir en cualquier momento y no quería que lo viera tiritar como a un niño.

-Por favor, ¿cuánto más va a tardar? –pensó, tensando todos los músculos de su cuerpo-. Me voy a congelar.

Las heladas ráfagas de aire lo azotaron con más fuerza, atravesándole la ropa.

Justo en el momento en que Craig se disponía a dar media vuelta e ir solo al instituto, la puerta de la casa de Helen se abrió y ella apareció.

Llevaba la cartera colgada al hombro derecho –como marcaba la moda- y los cabellos le ondeaban como una bandera de cobre.

-Buenos días, Helen –la saludó.

Estaba tan impaciente por hablar con ella que las palabras se le apelotonaron, haciéndolas casi ininteligibles.

Helen echó a caminar sin despegar los labios. Al pasar a su lado, le arrojó una mirada llena de desdén.

-Hoy hace una mañana muy fría, ¿no crees?

Helen suspiró e hizo un gesto de negación con la cabeza. Sin dignarse a responderle, continuó andando. Eso era precisamente lo que tanto le gustaba a Craig: su suficiencia. Mientras el resto de las chicas trataban de mostrarse simpáticas, a Helen parecía no importarle nada. Era como si irradiara alguna especie de fuerza invisible, algo que lo arrastraba y contra lo que no podía luchar.

-Helen, he estado pensando en algo que puede interesarte. –Craig metió su mano en su cartera y extrajo un papel meticulosamente doblado-. ¡Mira! –Craig depositó la hoja frente al rostro de la chica, pero ésta desvió la mirada-. Verás, el próximo fin de semana se inaugurará aquí, apenas a un par de manzanas de tu casa, el primer club de jóvenes lectores de Worte. ¿No es genial? Es una oportunidad fabulosa para compartir ideas e impresiones sobre…

-¿Por qué? –pensó Helen mientras aquel pesado continuaba hablando-. ¿Por qué tengo que aguantarlo todas las mañanas?

Helen había probado todos los métodos existentes para evadirse de aquel pelmazo, pero ninguno había funcionado.

Las primeras semanas se limitó a dialogar a través de monosílabos; las siguientes, mediante gruñidos y las últimas, ni tan siquiera lo miró. Pero a pesar de todo, ahí estaba. ¿Por qué continuaba insistiendo?

Era cierto que el camino hasta el instituto eran unos pocos minutos, pero no soportaba a aquel chico. Prefería caminar en silencio, escuchando el aullido del viento.

-… podremos conocer a jóvenes de nuestra edad con las mismas inquietudes literarias que nosotr…

Aquello era demasiado. Helen, sin contenerse más, se detuvo en seco y le clavó sus penetrantes ojos acastañados.

-Escúchame, niñato –le recriminó, llena de rabia-. Me tienes harta. ¿Sabes? ¡Harta! No quiero hablar contigo nunca más. ¿Te enteras? No quiero volver a verte en mi vida. ¡Piérdete!

Helen creyó adivinar en la mirada del joven un brillo de asombro y profunda tristeza.

-Pero es un club de lectura selecto –insistió, incapaz de comprender que no sintiera interés por semejante oportunidad.

-¡Me importa un carajo! –le gritó-. ¡Olvídame!

Tras deshacerse de Craig, Helen continuó caminando.

Tenía demasiadas cosas en la cabeza y todas ellas se superponían, creándole una monserga de estrés e incertidumbre.

Intentó calmarse y analizar aquello que la preocupaba.

Por una parte, hacía varios días que iba a clase con los ejercicios sin hacer. No es que eso le reportara ningún malestar, pero el profesor la había avisado de que, como siguiera así, hablaría con su madre para informarla.

Por otra parte, se negaba a tocar un libro. Tampoco es que esto le inquietara, pues había descubierto lo gratificante que era pasarse el día entero sin hacer nada. El problema estaba, una vez más, en la posible reprimenda de su madre.

Helen temía que Rose la castigara sin salir con sus amigos, que la encerrara en su habitación como a una princesa en un castillo.

A medida que se iba acercando al instituto, se apoderaba de ella una sensación extraña, distinta a cuanto antes había sentido. Helen sabía muy bien lo que era: necesitaba un cigarrillo.

Con gesto experimentado, ladeó su mochila hasta su pecho, abrió la cremallera y extrajo de su interior un paquete de tabaco. Cogió un cigarrillo, lo encendió y dio unas caladas.

Helen se sorprendió a sí misma, pues hacía apenas un par de semanas que fumaba. El primero que probó se lo ofreció Richard, uno de sus amigos. Recordó que, al inhalarlo, casi vomita del asco.

-¡Dios mío! –exclamó, tosiendo-. Es asqueroso.

Richard rió a más no poder mientras Helen se preguntaba qué era lo que le hacía tanta gracia.

-Ya te acostumbrarás –le dijo, dándole unas palmadas en la espalda.

Los siguientes que probó lo hizo por no quedar mal ante su grupo de colegas. Todos ellos eran fumadores y Helen no quería que le dieran de lado, pues eran los únicos amigos con los que contaba. Fumar se convirtió para ella en un modo de aceptación social, una forma de sentirse integrada dentro de su pandilla.

Por eso, ahora no podía sino sorprenderse a sí misma. ¡Estaba fumando por placer! ¿Cómo podía experimentar placer en algo que casi la hace vomitar?

-Ya te acostumbrarás –le había dicho Richard.

Sea como fuere, Helen decidió no continuar pensando en el asunto. Tenía cosas más importantes en las que centrar su atención.

De súbito, el instituto se alzó frente a ella como por arte de magia.

Helen tiró la colilla al suelo y la pisó con la punta de su deportivo derecho.

El profesor Erwin ya había comenzado su explicación.

-¿Sabe alguno de vosotros quién fue Cervantes? –Silencio-. Venga chicos, no seáis tímidos. ¿Quién fue Miguel de Cervantes Saavedra?

Tras unos segundos de tensión, Elton, el empollón de la clase, levantó la mano.

-Muy bien, Elton. Ilumínenos con su sabiduría.

La ironía en Erwin era algo habitual, no es que la utilizara para burlarse de sus alumnos, sino como un recurso para amenizar sus clases y hacerlas más divertidas.

Elton se llevó el dedo índice de su mano a la barbilla y se atusó su barba rala con gesto de sabiduría mística. Tras mucho meditar, dijo:

-Creo que ése era cojo… o algo así.

Erwin mostró su mejor sonrisa y se llevó una mano a la sien.

-¡Dios mío! –exclamó, sin dejar de sonreír-. ¡Dios mío!

Stanley, el segundo más empollón después de Elton, levantó la mano, deseoso de apuntarse otro tanto.

-Venga, Stanley. ¡Cuéntenos algo de Cervantes!

-Creo que nuestro compañero se está confundiendo. –A Erwin se le iluminó el rostro, ilusionado-. Cervantes no era cojo, sino bizco.

El profesor Erwin tuvo que hacer un esfuerzo sobrenatural para contenerse y no estallar en carcajadas ante sus alumnos. Aunque su ignorancia bien lo merecía, no era profesional en un docente.

-Mis queridos alumnos, todos estáis equivocados. –Los chicos intercambiaron miradas de asombro-. Miguel de Cervantes Saavedra no era cojo, ni bizco… y tampoco estéril. –Risas.

El profesor Erwin era un hombre de unos treinta años, tenía la dentadura perfecta, los ojos castaños e iba a trabajar pulcramente vestido. Aquella mañana llevaba una chaqueta marrón sin abrochar y un jersey de rombos púrpuras. En su muñeca izquierda asomaba un elegante reloj que le otorgaba cierto aire varonil.

A pesar de su edad y de que estaba casado, sus alumnas no podían dejar de interesarse por el señor Erwin. Era un hombre apuesto, culto, maduro y, por si fuera poco, se sabía todos los poemas de Shakespeare. En más de una ocasión Helen y sus amigas habían bromeado sobre cómo reaccionaría si alguna de ellas llegara a flirtear con él.

-Mis queridos alumnos –prosiguió-, Cervantes era manco, pues perdió gran parte de la movilidad del brazo izquierdo a consecuencia de un disparo. Sucedió en la batalla de Lepanto, razón por la que se lo conoce como “El Manco de Lepanto”.

-¡Eso, eso! –dijo Elton, chasqueando los dedos.

-Pero esto es insignificante. Lo que a vosotros os interesa es su producción literaria. Cervantes fue uno de los mejores novelistas, dramaturgos y poetas del mundo entero. Fue él quien escribió El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.

Justo en aquel momento, Helen entró en clase.

El profesor Erwin paró de hablar y en el aula reinó un silencio sobrecogedor. Todas las miradas recayeron sobre Helen, que contemplaba la situación, abochornada.

-¡Vaya, vaya! –la saludó Erwin, más que ufano-. Pero si es nuestra Bella Durmiente.

Junto a la puerta y sin atreverse a mover un solo músculo, Helen se ruborizó. Erwin podía ser muy atractivo, pero eso no le daba derecho a dejarla en ridículo delante de sus compañeros. Sin poder remediarlo, Helen sintió sus mejillas azorarse.

-Señorita Helen, ¿sabes por casualidad la hora que es?

Helen se limitó a negar con la cabeza, sin atreverse siquiera a mirarle a los ojos.

-Maldita sea –pensó-. ¿Por qué no me habré quedado en mi cama?

-Pues, creo que te gustaría saber que hace más de media hora que comenzó mi explicación. –Helen apretó los puños, conteniendo su rabia. Se había demorado más de la cuenta-. Haz el favor de sentarte en tu sitio. Cuando acabe la clase, quiero hablar contigo.

Por más que lo intentaba, Helen no podía prestar atención a Erwin. Le había hecho quedar como una estúpida ante sus compañeros, y lo peor de todo fue que ella no reaccionó. Podría haberse inventado cualquier excusa: que se había quedado dormida, que se había olvidado un libro y había tenido que volver a recogerlo, que se había caído por el camino y le dolía la pierna… ¡Cualquier cosa hubiera sido mejor que su silencio!

Por si fuera poco, el profesor Erwin pareció captar la ausencia de Helen y le lanzó una pregunta para asegurarse de su desinterés.

-Helen, como veo que estás muy atenta, ¿podrías decirnos cuándo falleció Cervantes? –Cuando terminó de formular la pregunta, le dedicó una sonrisa.

-¿El uno de Marzo? –Sus compañeros comenzaron a reír. Helen se sintió molesta por convertirse en el repentino foco de hilaridad del aula. ¿Por qué no la dejaban tranquila?

Cuando la clase acabó y todos sus compañeros se marcharon, Helen se dirigió a la mesa de Erwin. El profesor metía folios en un archivador negro y ordenaba sus libros amontonándolos en una perfecta pila.

-¿Sabes? Nunca comprenderé a los italianos –dijo, observando su torrecilla de libros-. Realmente tiene mérito hacer una torre doblada.

Como solía hacer la mayoría de veces, comenzó a reírse de su propio chiste. Helen no comprendió dónde estaba la gracia.

-Quería hablar conmigo –le dijo, deseando irse lo antes posible.

Erwin dejó a un lado sus documentos y la miró con sus hermosos ojos. Los fluorescentes del aula se reflejaron en sus pupilas, destellando como el reflejo de la luna en la mar. Por un momento, Helen pudo ver tras esos ojos y contempló el alma de un hombre sensible y culto.

-Tienes razón, quiero hablar contigo. La verdad es que quería hacerlo desde hacía varias semanas. –Erwin se sentó en su silla con un suspiro-. Helen, me tienes preocupado. No sé qué te está pasando.

-A mí no me pasa nada –se defendió.

Erwin contrajo sus labios en lo que parecía ser una sonrisa.

-Siempre has sido una buena estudiante, Helen, pero últimamente apenas atiendes en clase, llegas tarde, no haces las tareas… ¿Hay algo que quieras contarme?

-¡Pues claro que no! –le espetó con hostilidad. ¿Pero quién se creía que era? ¿Su padre? ¡Sus problemas no eran asunto de nadie y mucho menos de un estúpido profesor!

Erwin asintió, comprendiendo que la conversación había finalizado.

-Como tú quieras.

Helen se dio media vuelta y abandonó el aula...

FINAL DEL FRAGMENTO

¿TE HA GUSTADO?

¿TE HA GUSTADO?